|

Tiersteckbrief:

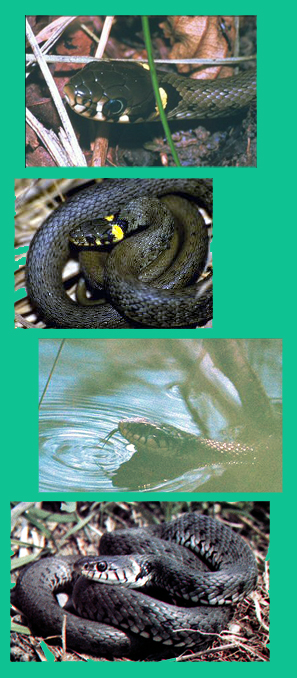

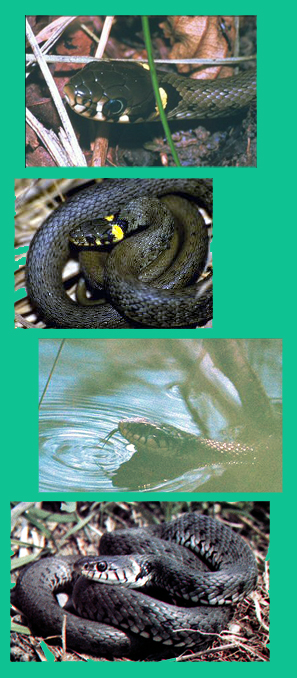

- Die Ringelnatter ist die häufigste Schlange Mittel- und Südeuropas.

- Sie kommt in ganz Europa mit Ausnahme von Island, Irland und dem Hohen Norden vor.

Südostlich liegt ihre Verbreitungsgrenze im Nordiran, und ostwärts am Baikalsee.

- Ringelnattern sind ungiftige, tagaktive Schlangen.

- Bei ihnen handelt es sich um große, kräftige Wassernattern.

- Der Kopf ist vom Hals deutlich abgesetzt und relativ gross und hoch.

- Das Auge besizt eine runde Pupille.

- Die Rückenschuppen in 19 Längsreihen angeordnet, sind stark gekielt.

- Die Kopfoberseite wird von 9 großen glänzenden Schildern bedeckt.

- 163 bis 183 Bauchschilder, ein geteiltes Afterschild und 53 bis 78 paarige

Unterschwanzschilder bedecken die Körperunterseite.

- Die Weibchen unterscheiden sich in Länge und Größe von den Männchen, wobei diese deutlich

länger und von massigerem Körperbau sind als die letzteren.

- Ihre Körperfarbe ist schiefergrau, grün- oder olivgrau.

- Daneben tritt aber auch Melanismus auf, d.h,. ganz oder teilweise schwarz gefärbte Tiere.

- Am Hinterkopf ist bei den meisten Unterarten eine gelbe, weiße oder orangerote,

halbmondförmige Zeichnung ("Halbmondfleck") sichtbar.

|